Konzeption und Kuratorisches

Allgemein

Ungeachtet, ob es sich um eine Führung, einen Vortrag, eine Ausstellung oder einen Text handelt: Immer folgt der Aufbereitung eine Auswahl; über die Ordnung des Ausgewählten entsteht eine Erzählung – mündlich, schriftlich oder im Raum. Das "Kuratorische" und "Konzeptionelle" bleibt neben der Vermittlung somit die Basis meiner Tätigkeitsfelder.

Kuratorische Projekte

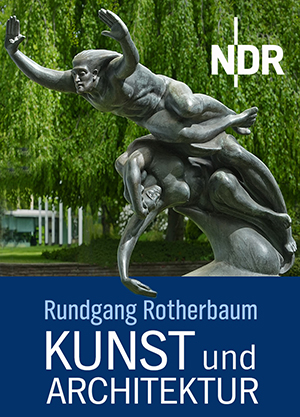

Rundgang Rotherbaum.

Kunst und Architektur

Norddeutscher Rundfunk

2021–2023

Führungsstart: 16. Juli 2023

Konzeption und Projektleitung: Andrea Völker

Wissenschaftliche Verantwortung: Branka de Veer und Andrea Völker

Das Areal zwischen Mittelweg und Rothenbaumchaussee hat erstmals eine historische Aufarbeitung erfahren. Der Rundgang skizziert eine Spurensuche nach Kunst-,

Architektur- und Stadtgeschichte. Historische Villen des 19. Jahrhunderts, der ehemalige Israelitische Tempel und das Funkhaus mit seinem hohen Turm

aus den 1930er Jahren, Glasbauten der frühen 2000er und Bronzeplastiken des 20. Jahrhunderts – all das und noch vieles mehr vereint das Gelände des NDR in

Hamburg-Harvestehude. Der Ort wird zum Speicher bewegter Geschichten und gleichzeitig zu einem Spiegel der Zeit.

Die Künstler, Skulpturen und Objekte sind eng an den Rundfunk gebunden. Ihre Spuren führen weit nach Hamburg hinein und lassen sich in den norddeutschen,

nationalen und internationalen Raum verfolgen. Der virtuelle Rundgang und Führungen vor Ort spannen den Bogen vom 19. Jahrhundert in die Gegenwart und

eröffnen einen neuen Blick auf das Rundfunkgelände am Rothenbaum.

Die öffentlichen Führungen setzten mit dem 16. Juli 2023 ein und finden seitdem im wöchentlichen Turnus statt – alternierend immer

Mittwoch 16:00–17:30h und Sonntag 11:30–13:00h. Analog ist eine Website zum Projekt entstanden: Bilder, Texte und Medien kommen zu einem digitalen Rundgang

über das Gelände zusammen. Acht ausgewählte Objekten – fünf Architekturen und drei Plastiken – werden über verschiedene Vertiefungsebenen vorgestellt, in denen

sich nach persönlichem Interesse navigieren lässt.

Website und digitaler Rundgang: www.ndr.de/rundgang

In Kooperation vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden und dem NDR ist im Januar 2024 eine Podcast-Folge entstanden.

Die erste öffentliche Führung wurde durch das Hamburg Journal begleitet.

NDR Hamburg Journal

Historischer Rundgang: Das NDR-Gelände öffnet sich

16. Juli 2023, 19:30 Uhr

Bericht: Sandra Hofmann

Kamera: Lars Hinrichs

Schnitt: Pedro Franco

Rundgang Rotherbaum, Friedrich Wield: Ätherwelle, 1931/1988 © NDR 2023

Beständig. Kontrovers. Neu.

Blicke auf 150 Jahre

Hamburger Kunsthalle

23.08. - 10.11.2019

Kuratorinnen: Dr. Ute Haug, Shannon Ort, Andrea Völker

Kuratorische Assistenz: Lisa Schmid

Die Hamburger Kunsthalle, eines der bedeutendsten Kunstmuseen Deutschlands, feiert im Jahr 2019 ihr 150-jähriges Bestehen und präsentiert aus diesem Anlass

eine umfassende und vielschichtige Jubiläumsausstellung. Am 30. August 1869 wurde der Gründungsbau zwischen Hauptbahnhof und Alster eröffnet.

Damit wurde ein würdiger Ort für die bis dahin bestehende »Städtischen Gemälde-Galerie« geschaffen, die durch das Engagement Hamburger Bürger*innen bereits seit 1850

öffentlich zugänglich war.

Die Ausstellung zeigt unbekannte Einblicke und bislang unerzählte Geschichten des Hauses und der Sammlung. Schlaglichtartig werden dazu die heute wie damals geltenden

Hauptaufgaben des Museums befragt: das Ausstellen, Sammeln, Vermitteln, Bewahren und Forschen. Wie wird eine Sammlung gestaltet? Warum werden bestimmte Werke ausgestellt

und warum bleiben andere im Depot? Wie öffentlich ist das Museum? Was wissen wir über Herkunft, Bedeutung und Zustand von Kunstwerken?

In Rückblicken auf 150 Jahre Hamburger Kunsthalle werden unterschiedliche historische Perspektiven für diese Museumsaufgaben präsentiert. Gemälde, Handzeichnungen,

Graphiken sowie neu aufgearbeitetes Archivmaterial, Fotografien, Film- und Zeitungsberichte veranschaulichen schillernde Zeiten aber auch historisch schwierige Phasen des traditionsreichen Hauses.

Die Besucher*innen erwarten vielseitige Eindrücke einer lebendigen Museumsgeschichte – seit 150 Jahren.

Lost Places. Orte der Photographie

Hamburger Kunsthalle

08.06. - 23.09.2012

Kuratorin: Dr. Petra Roettig

Kuratorische Assistenz: Luisa Pauline Fink und Andrea Völker

Katalogbeitrag zu Jeff Wall

In den letzten Jahren hat die Photographie innerhalb der künstlerischen Medien einen neuen Höhepunkt erreicht.

Ausgehend von der Düsseldorfer Schule mit Künstlern wie Andreas Gursky, Thomas Struth, Thomas Ruff oder Candida Höfer hat sich eine junge

Generation von Künstlern entwickelt, die auf unterschiedliche Weise das Thema ‚Raum' und ‚Ort' im Zeichen historischer Veränderungen und

sozialer Krisen aufzeigen. Mit der Ausstellung Lost Places widmet sich die Hamburger Kunsthalle diesen neuen Positionen, die in Photographie,

Film und Installation verschiedenste Orte und Lebensräume und ihre zunehmende Isolierung dokumentieren.

Die Ausstellung Lost Places zeigt rund 20 unterschiedliche Positionen zeitgenössischer Photographie und Videokunst zu diesem Thema mit

zahlreichen Leihgaben aus Museen und privaten Sammlungen.

Beteiligte Künstler: Thomas Demand, Omer Fast, Beate Gütschow, Andreas Gursky, Candida Höfer, Sabine Hornig, Jan Köchermann, Barbara Probst,

Alexandra Ranner, Ben Rivers, Thomas Ruff, Sarah Schönfeld, Gregor Schneider, Joel Sternfeld, Thomas Struth, Guy Tillim, Jörn Vanhöfen, Jeff Wall,

Tobias Zielony, u.a.

© Hamburger Kunsthalle 2012

Georg Jappe. Ornithopoesie

"Vögel sind das Gedächtnis der Landschaft"

Hamburger Kunsthalle

25.03. - 08.07.2012

Ausstellung und Katalog: Lili Fischer

Assistenz: Andrea Völker

Vögel inspirierten Georg Jappe sein Leben lang: Aus Beobachtungen ihrer Arten, Gesänge, Flüge und Geschichte entwickelte er ein vielschichtiges Werk in den

Grenzbereichen von Bildender Kunst, Poesie und Ornithologie: „Ornithopoesie" - eine Wortschöpfung Georg Jappes. Ob am Niederrhein, im Hochgebirge, auf der Hallig,

im Teufelsmoor, auf Spitzbergen oder Grönland: stets notierte er Vogelarten in ihrem – oft beschädigten – Umfeld. Die so entstandenen Vogeltagebücher bilden das Ausgangsmaterial

für seine großformatigen „Schreibtischblätter" und zahlreichen Schriftzeichnungen. Auf diesen Papierbögen legte Georg Jappe Zeichnungen, Diagramme und Texte an:

Vogellisten, Träume, Gedichtentwürfe, Ausstellungspläne, Landschaftsnotate oder auch oft abgründig Erlebtes – eine Synthese von Schreiben und Zeichnen in der Nähe zur Konkreten Poesie:

„Optische Poesie" (Georg Jappe).

Die Ausstellung bietet einen Einblick in das Gesamtwerk Georg Jappes mit dem Schwerpunkt Vögel.

Im Saal der Meisterzeichnung werden Buchwerke, die überdimensionale Fächermappe OmU (Original mit Untertiteln), das chinesische Leporello, Photoarbeiten, z. T. beschriebene

„Bildbeschreibungen" und eine Auswahl der Vogeltagebücher als Zeugnisse einer großen künstlerischen Vielfalt gezeigt. Aus dem filmischen Werk wird die Arbeit Der fließende

Turm zu sehen sein, mit Kamerafahrten der Künstlerin Lili Fischer durch verschiedene Landschaften wie der schottischen Inselgruppe St. Kilda oder dem norddeutschen Teufelsmoor

und mit Vogelstimmen und Prosa von Georg Jappe.

Die Präsentation gibt einen ersten Einblick in die jüngst von der Lili Fischer und Georg Jappe Stiftung der Hamburger Kunsthalle geschenkte Werkauswahl des Künstlers.

Georg Jappe (1936-2007), OmU (Original mit Untertiteln)

1988 Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett;

Geschenk der Lili Fischer und Georg Jappe Stiftung, Hamburg 2011

© Lili Fischer; VG Bild-Kunst, Bonn 2011

Roni Horn

Photographien

Hamburger Kunsthalle

15.04. - 14.08.2011

Kuratorin: Dr. Petra Roettig mit Goncalo Sousa Pinto

Assistenz: Andrea Völker und Elena Sanchez

Anlässlich der 5. Phototriennale in Hamburg zeigte die Hamburger Kunsthalle die Ausstellung Roni Horn. Photographien. Die New Yorker Künstlerin Roni Horn (*1955) gehört mit ihren Serien von Photographien, Zeichnungen, Objekten und Skulpturen zu den international renommiertesten Künstlerinnen. Sie lebt abwechselnd in New York und auf Island. Nach ihrer großen Einzelausstellung 2009 in der Tate Modern in London und im Whitney Museum in New York wurden ihre Photographien erstmals in einer Einzelausstellung in Deutschland präsentiert.

Typisch für Roni Horn ist die Inszenierung des Themas der paarweisen Gegenüberstellung von Photos oder Objekten. In vielen ihrer Arbeiten setzt sich die Künstlerin mit der Vorstellung von Identität auseinander. Dabei arbeitet sie meistens in Serien, wie dies bei den Portraitphotographien You are the Weather (1994-96) der Fall ist – insgesamt 100 Close-ups von dem Gesicht einer jungen Frau, die in den heißen Quellen auf Island badet. Vor dem Hintergrund des strahlend blauen Wassers entwickeln die Portraits eine außergewöhnliche Präsenz, der sich der Betrachter nicht entziehen kann.

In den Photographien der Serien Another Water (2000) und Still Water (1997–99) zeigt die Künstlerin die Themse im Zentrum Londons. Neben der technischen Qualität ist es vor allem die Ambivalenz zwischen Bedrohung und Vertrautheit des Wassers, welche die Faszination von Horns Photographien ausmacht.

Die Ausstellung präsentiert auch die Selbstportraits von Roni Horn aus der Serie a.k.a (2008-09), sowie die umfangreichen Portraitfolgen wie This is Me, This is You (1999-2000).

Insgesamt werden über 100 Arbeiten gezeigt, darunter Leihgaben aus zahlreichen in- und ausländischen Museen.

Roni Horn, This is Me, This is You (Detail), 1999-2000

96 C-Prints, je 31,7 x 26 cm

© Roni Horn, Courtesy die Künstlerin und Hauser & Wirth

Cut. Scherenschnitte 1970-2010

Hamburger Kunsthalle

12.11.2010 - 06.02.2011

Kuratorinnen: Dr. Petra Roettig und Henrike Mund

Assistenz: Caroline Dieterich, Anne Krüger und Andrea Völker

In den letzten Jahren ist der Scherenschnitt in der zeitgenössischen Kunst wieder höchst aktuell geworden. Interessant ist, wie unterschiedlich die Künstler formal und inhaltlich mit dem Medium des „Cut Out“ umgehen: Viele experimentieren mit ungewohnten Techniken und Materialien und erobern dabei den dreidimensionalen Raum. Von der rein flächigen Darstellung emanzipieren sie den Scherenschnitt zum räumlichen oder skulpturalen Objekt. Cut. Scherenschnitte 1970-2010 ist die erste Ausstellung der Kunsthalle, die sich ausschließlich dem zeitgenössischen Scherenschnitt widmet.

Vorbild für die Arbeiten vieler junger Künstler sind die Scherenschnitte von Philipp Otto Runge (1777-1810). Inspiriert von seinen Ideen, die durch Vereinfachung und Abstraktion technisch perfekter Scherenschnitte der Imagination des Betrachters neuen Raum gaben, hat der Cut out sich zu einem eigenständigen künstlerischen Medium entwickelt. So thematisiert Olaf Nicolai (*1962) in Anlehnung an Runge die Spannung von Natur und Konstruktion in seinen ornamentalen Entwürfen. Die Umrissformen von Felix Droese (*1950) und Kara Walker (*1967) sind nur scheinbar romantisch idyllisch – bei genauer Betrachtung entpuppen sie sich als Bilder von Gewalt und politischer Aggression und unterwandern so bewusst die Erwartungen des Betrachters an einen traditionellen Scherenschnitt. Walkers Raum füllende Wandprojektionen sind voller allegorischer Szenerien, die den amerikanischen Rassismus attackieren. William Kentridge (*1955) erforscht in seinen Arbeiten, wie unser Geist figürliche Bilder auf schattenhafte Umrisse projiziert. Charlotte McGowan Griffins (*1975) großformatige Scherenschnitte vereinen auf ironische Weise die märchenhaften Aspekte des Scherenschnitts und die surreale Welt des Obskuren.

Die Ausstellung findet parallel zur großen Philipp Otto Runge-Retrospektive Kosmos Runge in der Hamburger Kunsthalle statt. Cut konzentriert sich bewusst auf junge Künstler, die sich im Austausch mit Literatur und Theater dem Medium Scherenschnitt auf neue Weise nähern. Viele der Künstler werden eigens für die Ausstellung vor Ort neue Werke schaffen. Gezeigt werden ca. 50 Arbeiten aus den Jahren 1970-2010.

Alle beteiligten Künstler: Martin Assig (Berlin), Thomas Baldischwyler (Hamburg), Gabriele Basch (Berlin), Michael Bauch (Hamburg), Christian Boltanski (Paris), Ulla von Brandenburg (Paris), Felix Droese (Düsseldorf), Jeanne Faust (Hamburg), Katharina Hinsberg (Neuss), Julia Horstmann (Berlin), William Kentridge (Johannesburg), Philip Loersch (Berlin), Rupprecht Matthies (Hamburg), Charlotte McGowan-Griffin (London/Berlin), Olaf Nicolai (Berlin), Annette Schröter (Leipzig), Stefan Thiel (Berlin), Kara Walker (New York).